落陽

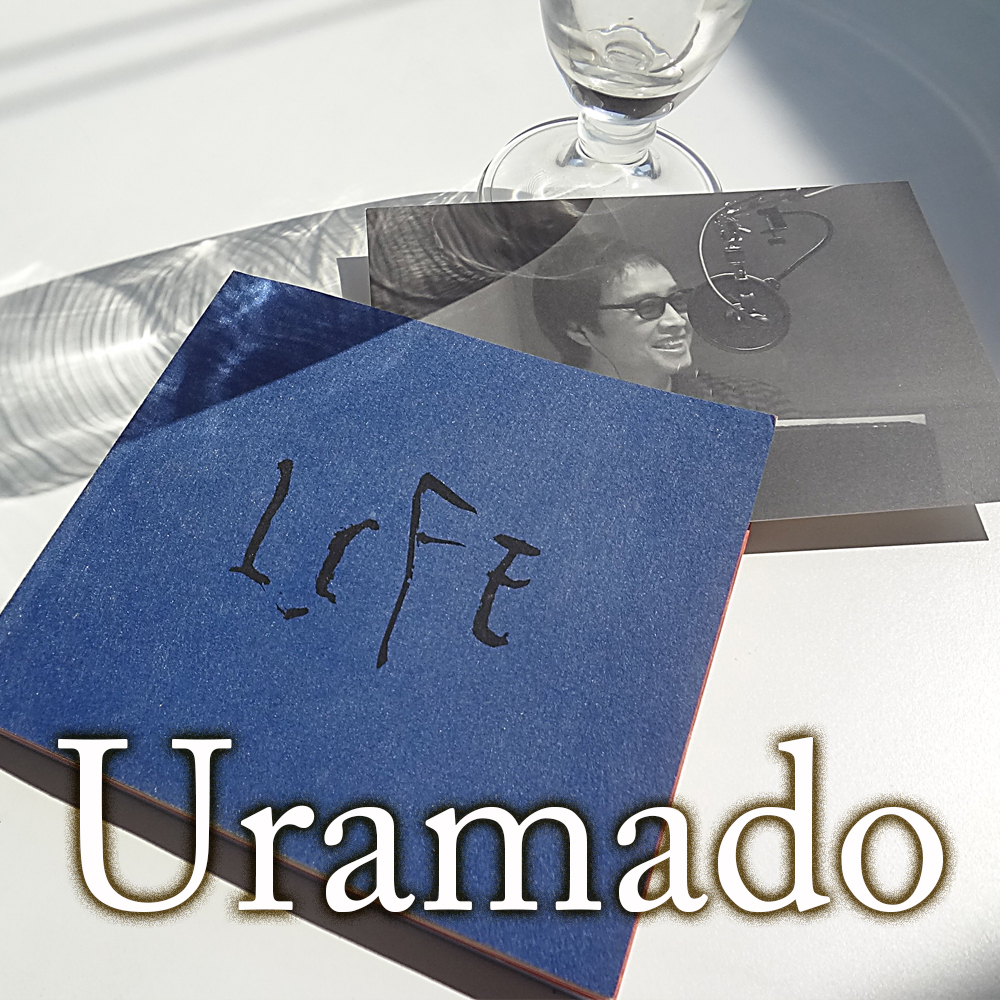

よしだたくろうLIVE'73/TAKURO TOUR 1979/Vol.2 落陽/176.5/シングル"落陽"/LIFE/豊かなる一日/コンサート イン つま恋 1975/'79 篠島アイランドコンサート/'82日本武道館コンサート 王様達のハイキング/吉田拓郎LIVE?全部だきしめて?/101st Live 02.10.30/TAKURO & his BIG GROUP with SEO 2005 Live & His RARE Films/’93 TRAVELLIN' MAN LIVE at NHK STUDIO/Forever Young Concert in つま恋 2006/LIVE2012/LIVE2014/LIVE2016

昇る落陽、沈む落陽、永遠の落陽

シングルではなくアルバムの1曲という出自にもかかわらず、拓郎自らがロッド・スチュアートのセイリングやローリング・ストーンズのサティスファクションになぞらえるほどの代表曲に昇りつめた。拓郎とそのファンが深く永くこの作品を愛してきたこと、それがまた世界に波及していったことを証明している。同時に吉田拓郎とファンの喜怒哀楽の歴史が展開されてきた舞台でもある。

■序

拓郎が瀬尾一三に指示したアコースティックのギターのイントロはライブゆえに空間を切り裂くような迫力がある。そこに絡む高中正義の咆哮するような絶妙のギター。そして広がる絶景“絞ったばかりの夕陽の赤が水平線からもれている”この劇的な出だしがこの作品のすべてを約束する。伝説、殿堂、珠玉…どの言葉も足りない。

苫小牧の本屋で出会った物書きを目指していたルンペンの爺さん。文筆の世界からも生活の世界からもスポイルされ全てを失って賭場に入り浸る。放浪の人岡本は深く共感するが、爺さんは静かに彼を拒む。爺さんから見れば岡本も食べることに不満のない人であり博打で勝てる柄でもない。あえてチンチロリンができないように3個ではない2個のサイコロを岡本に渡す。2つのサイコロは欠けている何かの象徴だ。さいはての極北にあっても越えられぬ線もある。生活者としても放浪者としても身の置き所のない岡本の孤独が浮かぶ。阿久にも松本にも描けないさすらいの情景がそこにある。

拓郎はその詩情に深く寄り添う寂寥感とやさぐれ感が見事に結びついたソウルなメロディーをあてた。そしてこのブルースを繊細かつドラマチックなスケールで体現する演奏。なんという深い表現力だろう。年齢にして当時、吉田拓郎27歳、瀬尾26歳、松任谷正隆22歳、高中正義20歳、田中清司25歳、岡沢章22歳、石川鷹彦30歳、恐るべき若造たちの偉業、あらためてこれは神様が作らせたと思うしかない。

いわゆるヒット曲ではないのに、74年当時、私の周囲の拓郎ファンではない同級生たちが、落陽はいい曲だなと話題になっていたので、既に人気曲だったことは肌で感じていた。つま恋75ではビッグバンドによりラストステージで堂々と歌われる映像も残っている。78年の渋谷公会堂の夜公演で"人間なんて"が終わっても帰らない熱狂的な観客をあおり倒すように歌われたこともあったという。まさに魂のスタンダードへ突き進む胎動だった。

■破

この曲が堅固な地位を確立したのは79年だと思う。経営危機の会社の社長として再建に忙殺され、音楽の第一線を退いていた拓郎は既に世の中では過去の遺物だった。それは同時にファンにとってもツライ極寒の時代だった。その拓郎の音楽の第一線への復活の賭けが79年のデスマッチツアーと篠島アイランドコンサートだった。

当時、武道館も篠島も成功が危ぶまれたが、拓郎は奇跡の逆転を遂げる。その時の錦の御旗が「落陽」だった。この歌を誇らしく掲げて肩身の狭かった私達ファンもともに進攻した…つもりである。大成功した79年の武道館での即興のような弾き語りに、武道館全体が共鳴するほどの唱和に至る場面がライブにもおさめられている。「ずっと歌うっていう決心が今ハッキリついた」と感極まるシーンが忘れられない。この時殆ど初めて最後の"戻る旅に陽が沈んでゆく"を2回繰り返した。現在に至る定番のリフレインの萌芽となった。

そして続く篠島のビデオに収められた第2ステージ瀬尾オーケストラとの「落陽」。ここのエンディングで狂おしいほどのギターを弾き、ストラップが切れても膝に抱えて弾きまくり、最後はシールドが抜けてしまうという神業に、以後この曲は青山徹の代名詞ともなった。歌だけでなくそれを支えるサウンドが唸り、コーダが盛り上がって歌全体を包み込むという建付けがここに完成した。実は山田バンダがゲストで歌うことになっていたそうだがWブッキングで出演が叶わなかったそうだ。山田パンダにはすまないが来なくてありがとう。このように79年の落陽は、ああ吉田拓郎のファンでいてよかった、この音楽を愛してきてよかったという幸福を胸に刻む歌だった。心の底から誇らしい勝利の凱歌だったのだ。

その感動のまま80年代のステージで。青山徹を擁する王様バンドによってとことん磨かれ、客席は熱狂し心臓を捧げた。たとえば王様達のハイキングでのエンディングでアップテンポになってギターが唸るアレンジはどうしても燃えずにいられない。燃え立つようなロックナンバーとしての定着はここで完成される。祝祭のように毎回熱狂が繰り返された。その清冽な80年代のエンディングは、つま恋85の高中正義の加わった「落陽」。「今やっとかないと」という拓郎の呼びかけでステージに上がった後藤次利。この二人がすべて制圧するエンディング、そしてそれを幸せそうに眺める拓郎の笑顔。これも歴史的名場面のひとつだ。まるで80年代の落陽のシーリング・スタンプのようだ。

■急

しかし後に拓郎は80年代のライブの落陽を評して「この曲は、いつから花見になってしまったんだろう。こんないい歌は二度と歌ってやるまい」と苦言を呈した(88年日清パワーステーション)。ファンの上滑りな熱狂を苦々しく思っていたようだ。確かにあまりに熱狂的な歌になりすぎた落陽は、やさぐれた孤独も、ぞっとするような賭場の雰囲気なども微塵も感じられない。下手すると客席スタンディングのスイッチでしかなかったかもしれない。

しかしファンにはファンの言い分もある。当時の私の思いからすると、拓郎こそ安易に落陽に頼り、約束された熱狂に胡坐をかいているじゃないか。毎回毎回落陽はもう飽きた、もっと違う歌、もっと新しい音楽はないのかという不満があった。落陽がくれた「熱狂」の中でいろんな思いがすれ違っていた。ここらあたりから愛と悲しみをさまよう落陽の旅が始まる。

89年にまるで別曲ようなコンピューター打ち込みのアレンジでドラマの主題歌シングル化としてファンを戸惑わせた。お約束の拒否をし、音楽として落陽を取り戻す作業のように見えた。拓郎は今も気に入っているというが、私にはこのアレンジの意味が正直わからない。熱狂からも孤独からも遠いこのアレンジの真意はなんなのだろう。

その後、熱狂の落陽はそう簡単には観られなくなった。93年のNHK101での石川鷹彦とのアコースティックバージョンはしみじみと心にしみいる特筆ものだったし、エイジツアーでも弾き語りでサラリと歌われたのも素敵だった。どちらもあの熱狂を拒否し息を潜めるように生きる落陽の姿があった。

■リピート

落陽が盛大に盛り返すのは、2002年からの瀬尾一三のビッグバンド時代になってだ。もともとのライブ73あのスケールが再現できる環境になって、ようやく吹っ切ったようにあの凄絶な落陽が復活した。しかもこれまで単発だったビッグバンドがツアー化されることで、落陽もビシバシと練り上げられていった。やさぐれた孤独も寂寥も全てを包んで魂のスタンダードとしてスケールアップしてゆく。2005年のDVDにもなった国際フォーラムの演奏はビッグバンドの落陽の頂点かもしれない。最後に盛り上がった演奏がアップテンポになって燃え上がるくだりはまさに圧巻である。どこまで昇り詰めるんだ。ここまで達するともう堅牢で鉄壁の巨大な城塞のようだった。

そして忘れじのつま恋2006では、アジアの片隅で、ファミリーのように後奏がうねり盛り上がるなかで打ち上げ花火が盛大にあがる名場面を迎えた。ともにこの歌と歩んできたことの聖なる祝福のような最後の花火だった。

■さらばすべての落陽

そして拓郎は語った。「コンサートツアーが終わって肩の荷を下ろしたときに『落陽』は必要じゃないでしょってライブが見えてくる。あれはもういらないっていう。」(2010年6月・田家秀樹「吉田拓郎 終わりなき日々」)こうして静かなる落陽のひとつの終わりが見え隠れしはじめた。2009年は"春だったね"と選択性だったし、2012年,2014の首都圏ライブではオープニング近くに歌われ、ラストナンバー、アンコールナンバーという曲としては位置づけられなくなっていた。そして2019年のラストライブには落陽の姿はなかった。

数々の歴史的な熱狂とともに、あまりに巨大になってしまった落陽の中で、迷い、すれ違い、居心地悪さを感じることもあった。しかし落陽は落陽だ。2つだけのサイコロのように不完全な人生を送る孤独な人間たちがあがきながら旅する。時に寄り添い、時に励まされ、そして時には一人をかみしめる。不完全なれど何度でも振り出しに戻り、繰り返し魂を入れ直す旅を続けるしかない。ライブの熱狂は目的でもお約束でもなくその旅の道程に降ってくる音楽の神様の小さな祝福だ。拓郎も岡本さんもミュージシャンもルンペンの爺さんも、そしてあなたも私もその永遠の祝宴の中にいられますように。たぶんそういう歌だ。

2021.5.8