渚にて

作詞 吉田拓郎 作曲 吉田拓郎

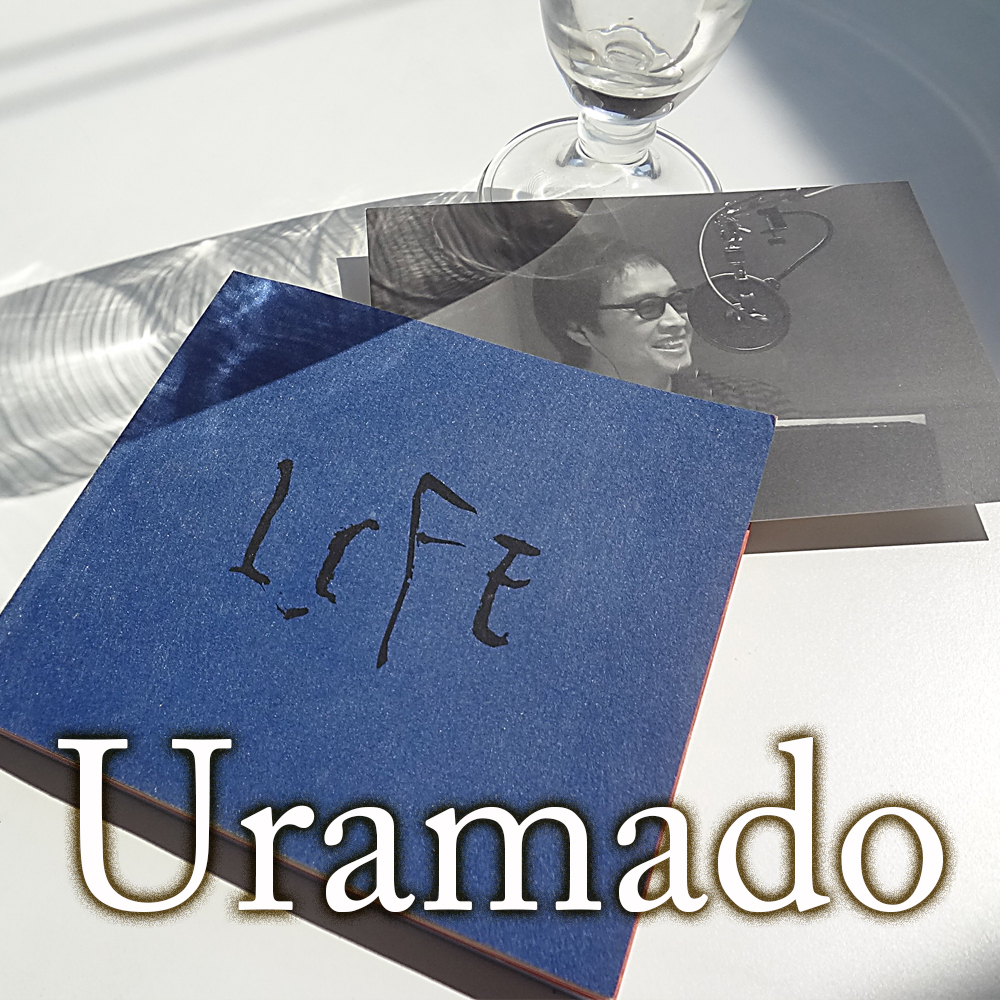

アルバム「detente」

長い灰色の線のうえで

吉田拓郎口ぐせランキング第1位が「俺はフォークではない」とすると第2位あたりには「俺は演歌じゃない」というのがランクされる。うん、わかる。わかるぞ。しかし申し訳ないが、拓郎が、それだけ「音楽ジャンルの国境」にこだわるのは、国境付近がかなり危うい状態になっている証拠だ。

拓郎の作品を聴きながら「ありゃ、なんか演歌っぽいな」と感じる瞬間が貴君らにもございましょう。拓郎の音楽世界と演歌の世界との国境線に沿って立っている長い塀。その塀の上を微妙なバランスを取りながら歩いているような作品もある。この「渚にて」は、そのひとつだと思う。国境の塀の上を歩いていて、うっかり足を滑らせて、向こうの陣地を落っこちたら「演歌」、こっちの陣地内に落っこちたら「拓郎節」という実に微妙な状況がある。ファンとしては聴きながら「ああ、そのフシまわし、あぁぁそこでそんなにコブシを回すと危ないぞー 演歌の陣地に落っこちるぞぉぉ」と全く気が気ではない。

さてこの「渚にて」のタイトルは、映画好きの拓郎のことゆえ、グレゴリーペック主演の核戦争映画「渚にて」にちなんでいることに間違いないだろう。しかし、詞は、とてもドメスティックだ。「波が寄せてくる 別れの時だ」ということで破綻してしまった二人の恋人が、「二人で歩くことはもうないから」と渚を歩きながら、まさに別れの瞬間の心情が歌われている。

サビのフレーズ、早すぎもしないし遅すぎもしない足音というのは、自分の正直な心情そのままを注意深く確認しているサインなのだろう。随所に拓郎らしいフレーズが覗く。

最後の最後に「やがて僕たちは不思議な夢を思い出す日に向かって進む」というフレーズが別離の歌の最後としては面白く印象的だ。映画でいえばラストシーンで、ずーっと引きの俯瞰映像になったり、あるいは「何十年後」とかの様子に切り替わったりとする演出と似ている。

しかし、イントロやアレンジは実に美しいが、例えば「若い命を燃やしたことが互いの道をせつなくしばる」「罪と知りつつ抱きしめあった」このあたりの詞が例の演歌の国境付近に近いメロディーとあいまって、妙に大仰になりすぎていて作品全体の印象としては、どこか報われない感じが残る。

2015.11/29