マラソン

作詞 吉田拓郎 作曲 吉田拓郎

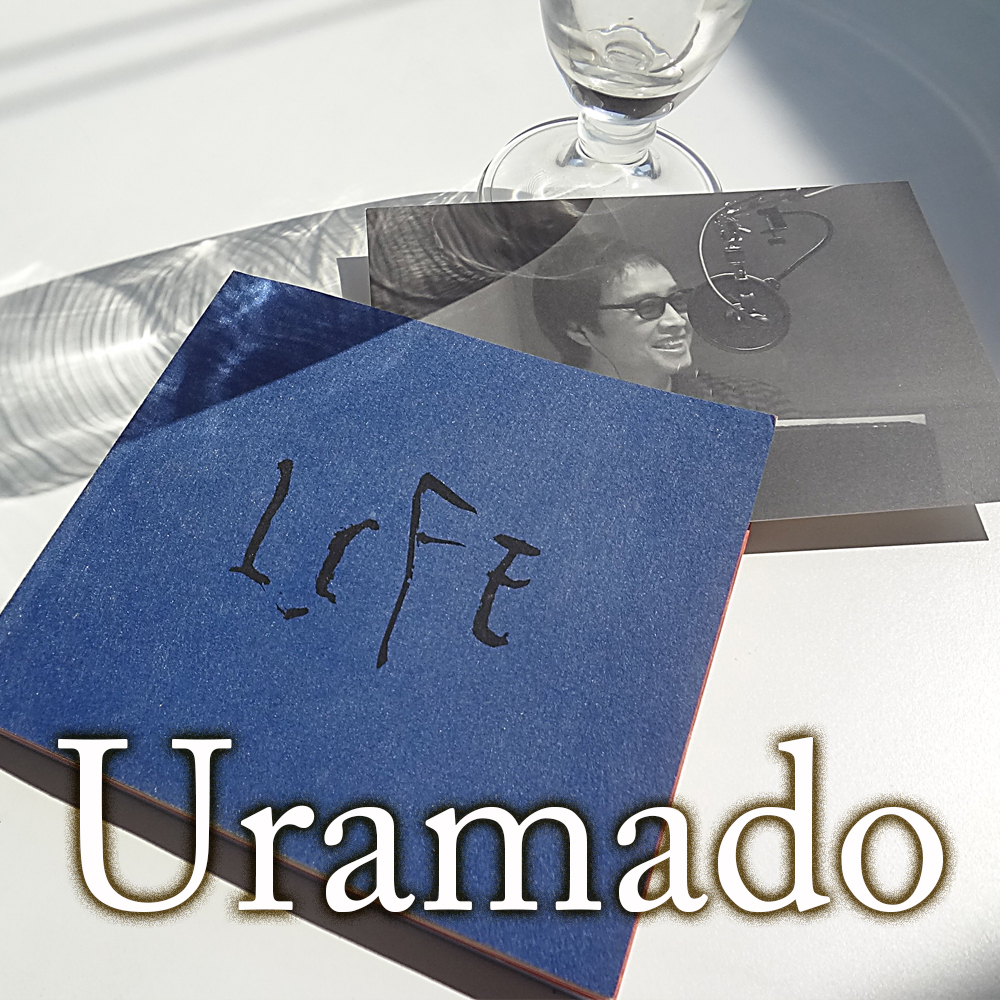

アルバム「マラソン」

天才詩人が壁に刻みつけし風の歌

「マラソン」は、それまでの拓郎の作品路線からみても異質な作品だった。「マラソン」というタイトルからは、例えば、人生の長い道のり、辛いことも乗り越えてがんばっていこうぜ!というような作品が予想されるが、完膚なきまで裏切られる。

レンガ塀の向こうの邸宅の家族たちに連なって話がしたいという少しミステリアスなオープニングに始まり、切々と語られる人生の断片、いつだって壁なんか越えられなかった、しがみつくだけだったと歌われる。「越えてゆけ」と叫んだ男がそう歌うのだ。ひとりぼっちで走れなくなるまで続くマラソン。一語、一語、ひと情景、ひと情景が胸に刺さってくるようで、とてもイージーリスニングな気分で聴くことができない。

なぜ、かくも哀しい作品を歌ったのだろうか。

1983年の3月ころ「吉田拓郎行き止まりまで走ってみたい」という田家秀樹と拓郎の対談番組があった。ちょうど「マラソン」のレコーディング中、まだ拓郎がフォーライフの社長を辞任してから間もない頃だ。いつものヨイショな雰囲気ではなく、どこか雰囲気が重く、温厚な田家さんにしては鋭い質問が飛んだ。

田家「・・・結局、フォーライフの社長としては負けたんですよね。」

拓郎「えっ!?・・・うん、負けだね、負けは負けだよ、認めるよ。」

息を呑むような僅かの沈黙のあと

拓郎「・・・キツイこと聞くね(苦笑)」

この時の拓郎の胸中にあったのは、フォーライフの社長としての敗北感だけではなかった。ずっと後になってラジオで、この「マラソン」の時は、新しい恋愛の始まりと結婚生活の挫折という状況の中で苦悩し、うらぶれていたことを正直に語ってくれた。

そして2009年のインタビューでは、「言いにくいことだが」と前置きして、この当時は、バンドのミュージシャンたちとの関係にも不協和音が出始めて、音楽の仕事現場が息苦しくなっていたことまで告白した。そして、そんなことおかまいなしの頑迷固陋なファンたちとのすれ違いも辛かったと述懐していた。

下種の勘繰りでしかないが、拓郎は、家庭でも、音楽の場でも、そしてファンとの関係おいても、八方ふさがりで、身の置きどころのないような、やさぐれた孤独と悲しみの中にいたのだと思う。たぶんそれがこの作品の出自だ。

そんな心情を先のインタビューで続けて語る。

拓郎「 結局あるときから(僕の人生は)風みたいなものになってしまったんだ。」

「だからそういう歌を作ったんだ ♪あの時僕は風になったって」

田家「『マラソン』って歌の切なさは、その切なさですよね。」

ショッキングなまでの哀しさを湛えたフレーズ、

「♪ボクはあの時風になり、大空をくるくる回りながら

このまま死んでしまいたいと またひとつ小さな夢をみた」

「マラソン」の主題がここにある。「風」は、この頃の拓郎の最重要キーワードだ。風は束縛のない自由であると同時に、どこにも根のない儚いものという諦念のようなものが窺える。

インタビューのしめくくりで拓郎が「行き止まりがあるならそれも見てみたい。行き止まりまで走ってみたいんだよ。」と語った言葉は、「人はいつか走れなくなるまで、はるかな夢を抱いて旅をつづける・・・」とシンクロする。

壁なんか越えられない、自分はただの風なんだから、はかない夢を抱いて行くしかない。ここで歌われた孤独と苦悩が、やがては85年つま恋での活動打ち止めにも繋がっていくような気がする。

それにしてもこの「マラソン」はなんと凄烈な詞なのだろうか。吉田拓郎は天才詩人である。それがこの作品ではあますことなく示されているように思う。かつて「あなたは詩人よ」と言った安井かずみの言葉と合わせて深く胸に刻みたい。

その詩のみならず、音楽作品としての構成要素については、こんな話もしていた。

「・・・声がさ、オレの声がいますごくいい声しているなと思うんだよ。結局、歌いこんだ十数年、声が最高でさ、保険かけてもいいくらい(笑)」

このボーカルなくしてこの作品成り立たない。狼の哀しみの咆哮声にも似た響きを感じる。うまい。今さらだが、このボーカルは神様が降りて来ているかのように、うまい。

しかし、忘れてはならないのは、キーボードだ。拓郎は、レコーディング前に、自分のデモテープを聴かせ、これを超えられなきゃミュージシャンはクビだ、と言っていたらしい。哀しみのボーカルとキーボードが切なく抱き合うときに「マラソン」は輝きを放つ。特に「今はもう忘れかけた出来事だけどぉぉ」の背景のところ、まるで大きな砂の城が崩れ落ちて行くようなドラマチックなピアノがもうたまらない。最高のボーカルと最高のバンドが、身を削るような哀しみを描き上げる作品となった。これが名作にならないはずがない。

個人的には、「マラソン」発売前の1983年5月20日日本武道館公演で初めて「マラソン」を聴いた。コンサート前の前哨曲として発売直前の新曲「マラソン」がテープで流されたのだった。満場の武道館は、いつものように開演前から熱気が高まっているところ、客電が落ちて、漆黒の闇に流れ始め観客は哀愁にみちた意外な新曲に驚きとともに制圧されたのだった。

ステージでの本人歌唱の初演は、それから5年後の88年のSATETOツアーだった。これも下種勘だが、それ以前は、あまりに切実な作品過ぎて歌えなかったのではないか。85年つま恋でファン、家族、音楽チームというあらゆることに区切りをつけ、時間が経過し、ようやくひとつの作品として歌えるようになったのではないか。

88年ツアーの当時は、この歌の最中にスクリーンに映像スライド(たぶんの御大のポートレイト写真)を流す予定だったらしい。しかし、前日のゲネになって拓郎が突然、却下する。

「スライドは無し。やっぱりマラソンは歌一発で行くよ」

かっけーぞ、御大。そして、やはり特別な覚悟が必要な作品だったことが窺える。

時は流れて、御大も私達のマラソンも続いている。この旅が続く限り、是非、素晴らしいピアノとともにステージで聴きたい。何度でも繰り返し繰り返し打ちのめされたいものだ。

2015.10/31